24号 2016年7月発行

●お墓へ込めた思い「戦後七十年を過ぎて 平和への想い」

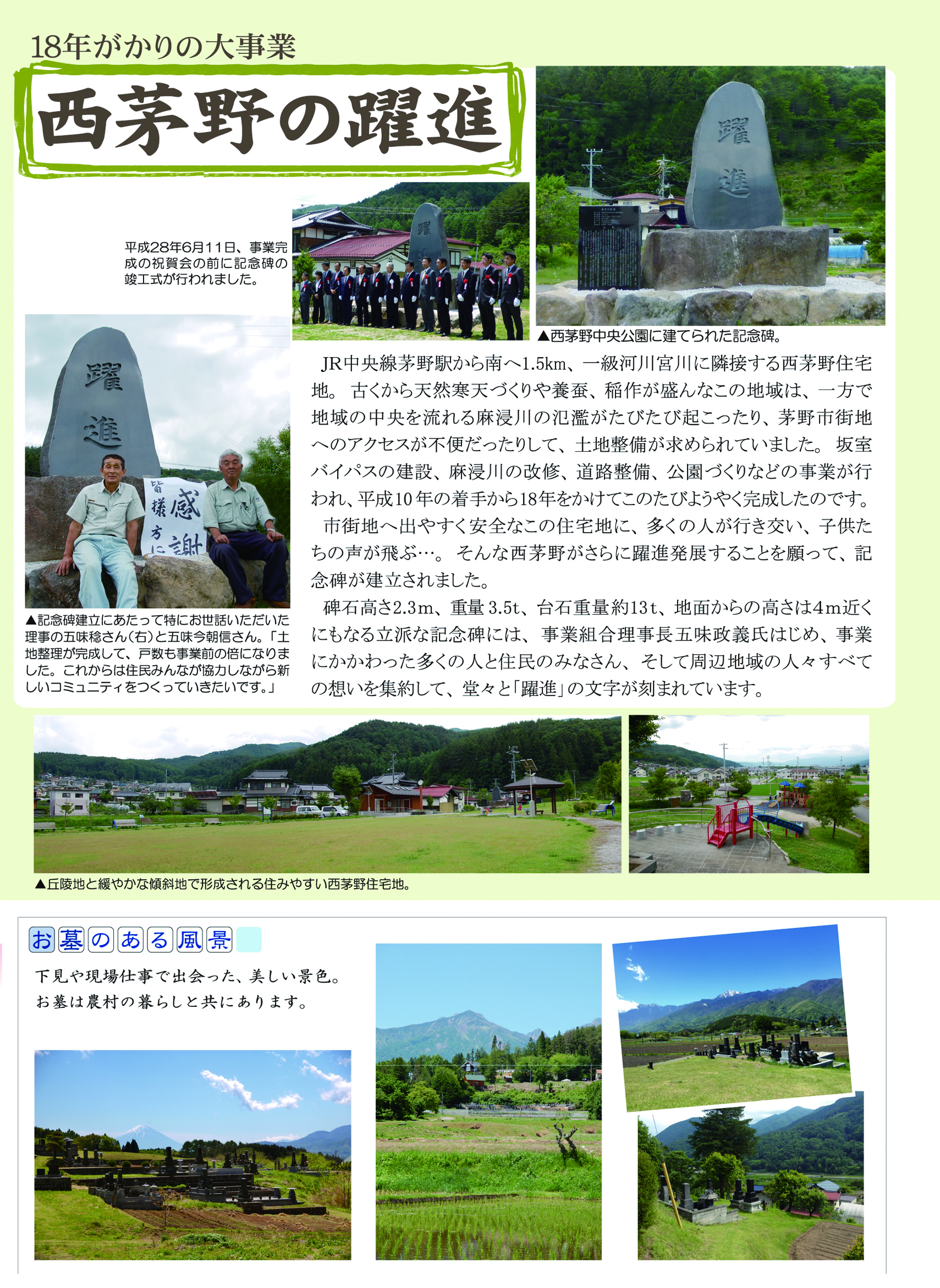

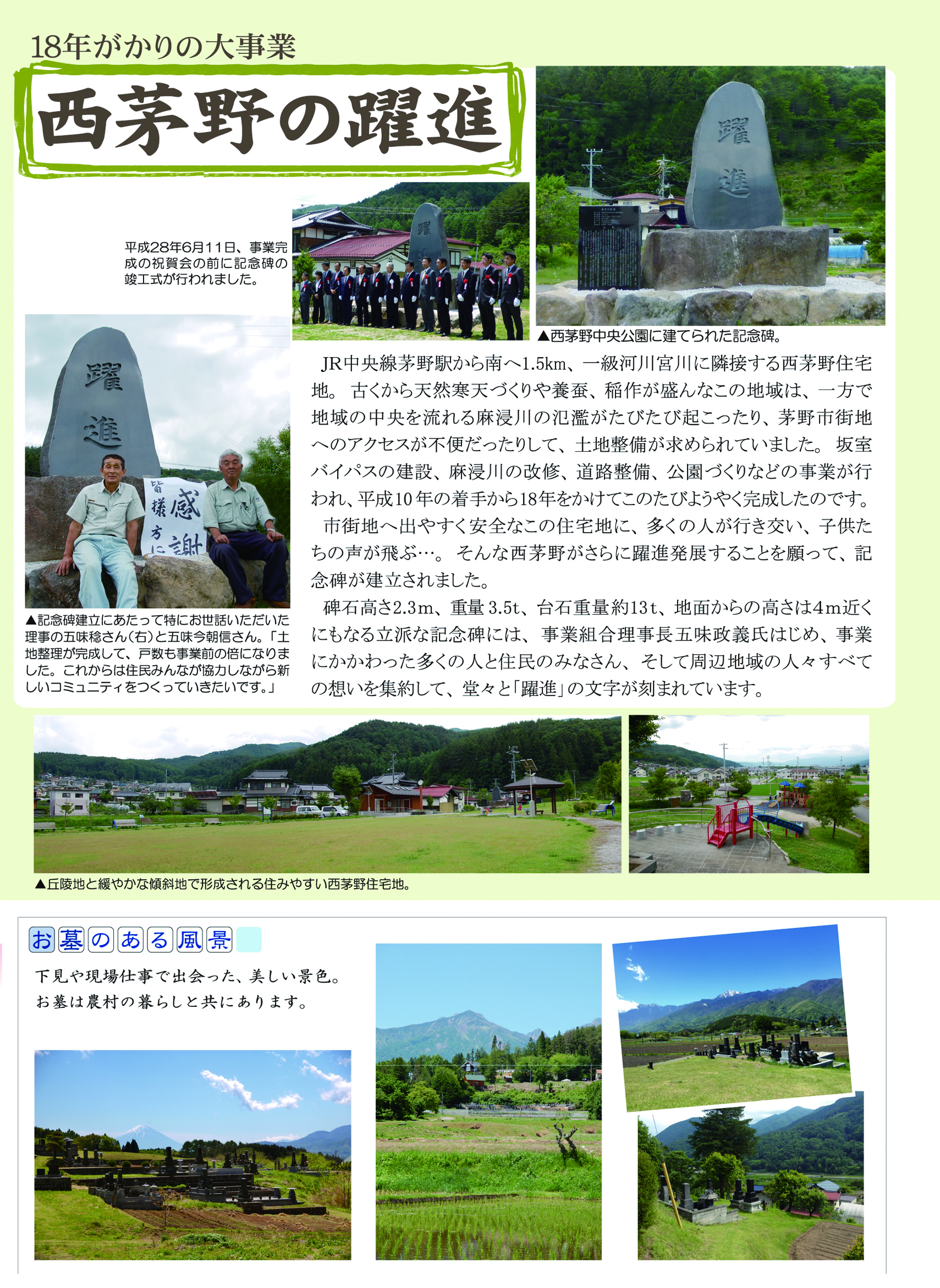

●「18年がかりの大事業 西茅野の躍進」

<あいさつ、ニュース>

1.山の夏は登山!

2.お墓Q&A ついで参りはよくないの?

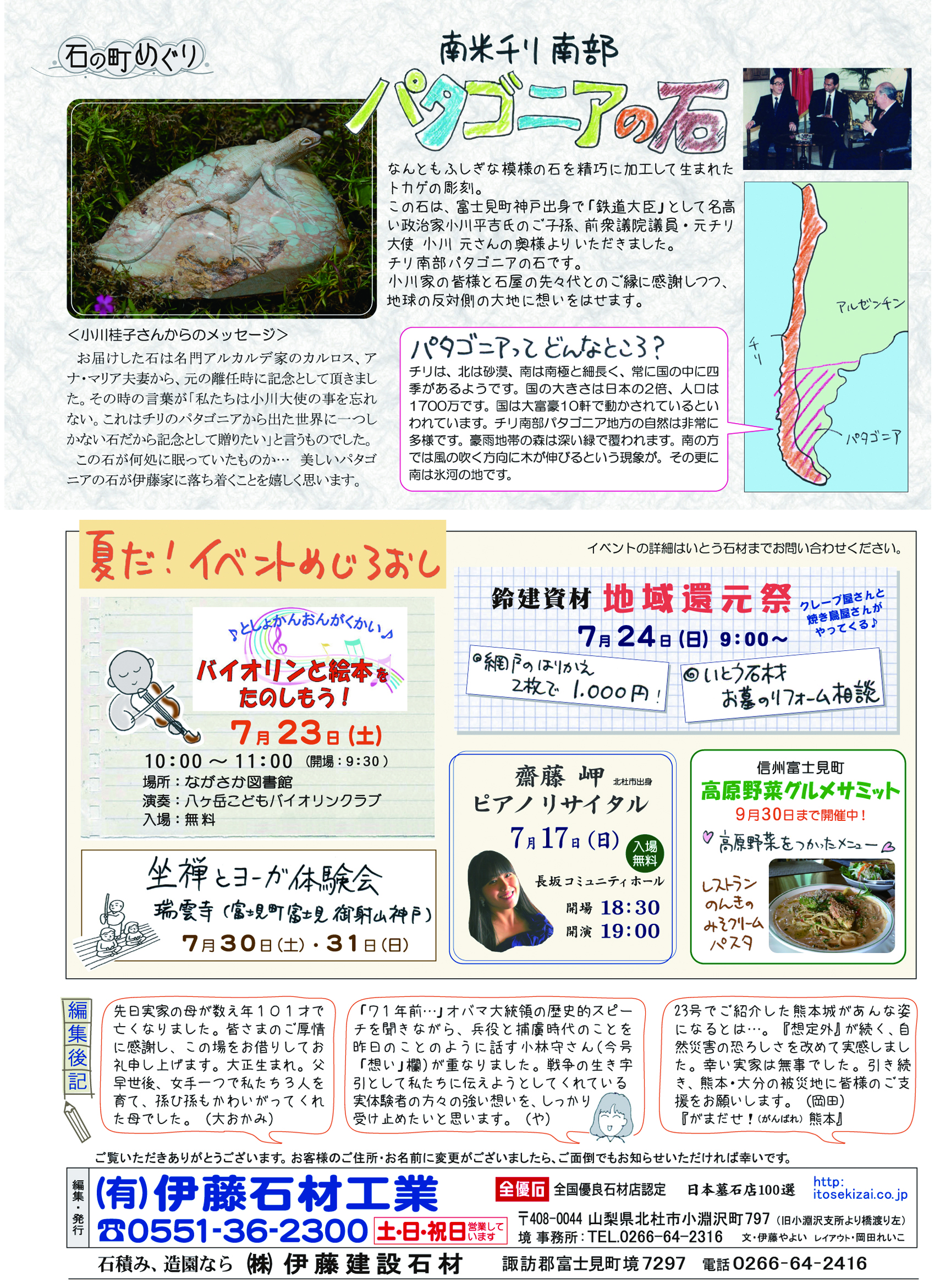

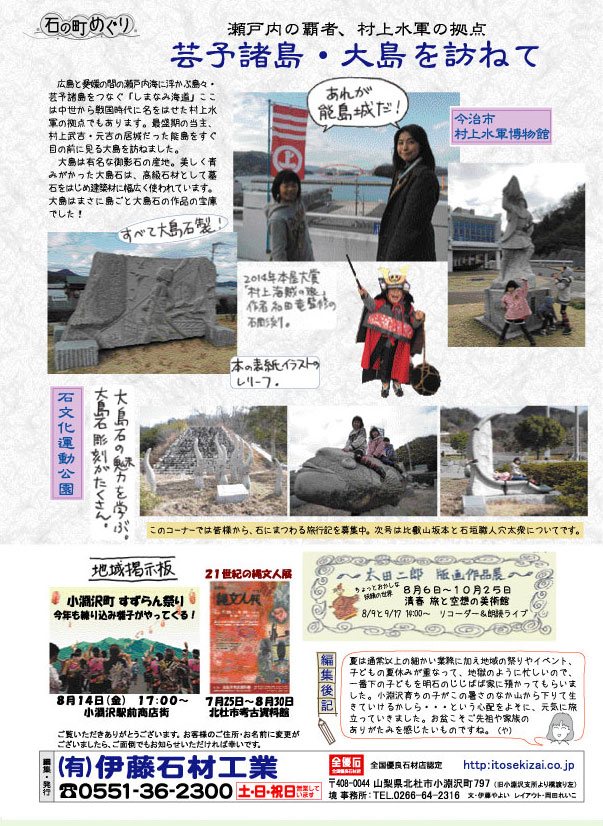

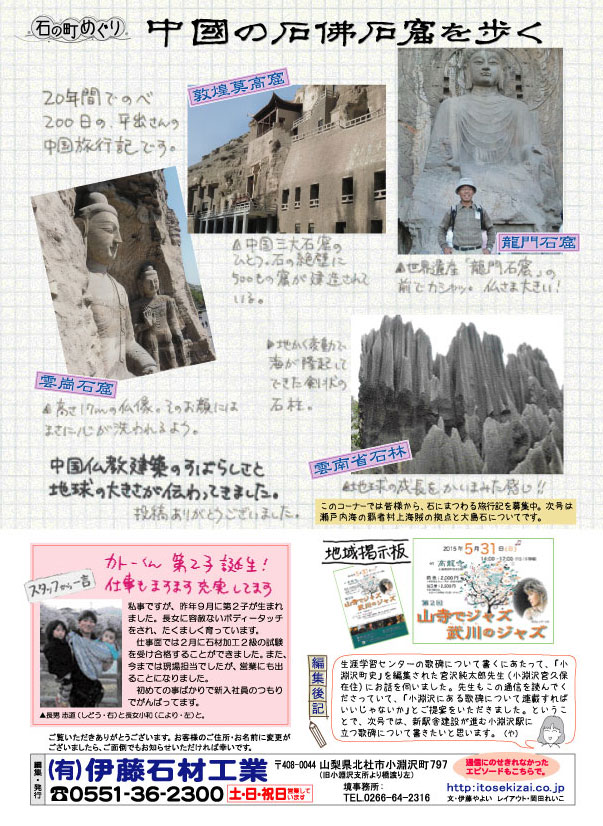

3.石の町めぐり 南米チリ・パタゴニアの石

4.夏のイベントめじろおし

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

<あいさつ、ニュース>

1.山の夏は登山!

2.お墓Q&A ついで参りはよくないの?

3.石の町めぐり 南米チリ・パタゴニアの石

4.夏のイベントめじろおし

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

<あいさつ、ニュース>

1.今、信州が熱い!

2.スタッフ全員のごあいさつ

3.石の町めぐり 日本三代名城熊本城を訪ねて

4.皆様からのおたよりを紹介

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

<あいさつ、ニュース>

1.北野天神社と御射山神社にお詣りして

2.おすすめアイテム お骨収納アクセサリー

3.Q&A お墓をかたづけるのにかかる費用は?

4.石の町めぐり 穴太衆の里・近江比叡山坂本

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

今までご縁があって住所がわかる方に郵送、または八ヶ岳のあちこちのお店に置かせていただいています。

郵送ご希望の方はメッセージなどでお知らせください。

第10回 馬が生きた証を残したい ~馬の臨床獣医師 大木道子さん~

全日本女子学生選手権4年連続優勝(1971年~1974年)、オリンピック強化ジュニアコーチなど、競技、指導ともに華々しい経歴を持つ一方、獣医師として馬の終末医療に心血をそそぐ。乗馬学校ハフリンガー・エクイン・アカデミー(北杜市高根町)代表。毎夏小淵沢町で開催されるホースショーでは演技者として出場すると同時にショー全体の解説も担当し、馬の魅力を伝える。「ハフリンガー」は山岳地帯に生息する馬の一種、「エクイン」はラテン語で「馬」を意味する。乗馬だけでなく馬事全般を知り馬と上手に付き合うための知識や技術を学ぶことを目的とする。

全日本女子学生選手権4年連続優勝(1971年~1974年)、オリンピック強化ジュニアコーチなど、競技、指導ともに華々しい経歴を持つ一方、獣医師として馬の終末医療に心血をそそぐ。乗馬学校ハフリンガー・エクイン・アカデミー(北杜市高根町)代表。毎夏小淵沢町で開催されるホースショーでは演技者として出場すると同時にショー全体の解説も担当し、馬の魅力を伝える。「ハフリンガー」は山岳地帯に生息する馬の一種、「エクイン」はラテン語で「馬」を意味する。乗馬だけでなく馬事全般を知り馬と上手に付き合うための知識や技術を学ぶことを目的とする。

―どのような経緯で馬と出会い、関わってこられたのですか?

祖父が日本の競馬会の設立に尽力、父はJRAの職員、母も大正生まれながら乗馬の心得があったという、乗馬一家でした。小4から乗馬を始め馬術競技に出ていましたが、とにかく馬が好きで一緒にいたかった。深く馬の習性を知りたいと思って獣医になりました。30年ほど前に八ヶ岳に移り住み、2006年に前身の牧場を引き継いで当校を開設しました。

―馬とは人にとってどんな動物なのですか?

馬は群れの生き物で、人との相性もいいので、飼われることは馬にとって不自然なことではないんです。馬術は競技を通して正しい馬の乗り方を知ることが目的。それはつまり馬にとって安全で疲れにくいということです。馬はただの道具ではなく、命と個性ある生き物ですから、それぞれの特性をよく見てあげたい。私が馬乗りとして秀でているとすれば、どんな馬でもいいところを見つけてその良さを引き出したいという気持ちがあるところだと思います。扱いにくいとされる個性的な馬ほど魅力を感じますよ。

―どんな人が馬のオーナーになるのですか?富裕層というイメージがありますが。

馬のオーナーといっても特別な人は少なく、普通の人がたまたま何かの縁でその馬と出会ったケースが多いです。乗馬するために所有するのがふつうですが、乗馬すらできなくなるくらい年老いた馬を預かることもあります。最近感じているのは、自分の馬を最後まで面倒みようというオーナーさんが増えてきたことです。当校ではターミナルケア(終末医療)を大切にしていますから、それに信頼をよせてくださり、ご自身もできる限りいい最期を過ごさせてあげたいと協力してくれるのはとてもありがたいです。

馬のオーナーといっても特別な人は少なく、普通の人がたまたま何かの縁でその馬と出会ったケースが多いです。乗馬するために所有するのがふつうですが、乗馬すらできなくなるくらい年老いた馬を預かることもあります。最近感じているのは、自分の馬を最後まで面倒みようというオーナーさんが増えてきたことです。当校ではターミナルケア(終末医療)を大切にしていますから、それに信頼をよせてくださり、ご自身もできる限りいい最期を過ごさせてあげたいと協力してくれるのはとてもありがたいです。

―ターミナルケアで大切にしていることは何ですか?

人間と同じことだと思うのですが、その馬らしい晩年を過ごさせてあげたいと思っています。また、野生では苦しみが長く続くことはありえないから、なるべく痛み苦しみから遠ざけて、穏やかな最期を送らせてあげたい。でもいつも迷っていますよ。神様の領域だから。安楽死させることに慣れたりおごったりしてはいけないと思う。

―死んだ馬のための石碑をつくっていますが、どんな思いで?

馬は死んだら産業廃棄物扱いなんですよ。出会いや活躍にはスポットが当たるが、死は表に出ない。だから生きた証として石碑がほしいと思いました。私自身のことですが、25年つきあっていた馬と死に別れた経験があります。死んだ直後は泣けなくてむしろ看病が終わったことにほっとした気持ちもありました。でも石碑を受け取って帰る途中、もうすぐ四十九日だと思った瞬間、どっと涙が出てきたんです。ふしぎですよね。ただの石のはずなのに「確かにそこにいる」と思ったんです。肉体は処分されても、魂は残る。そんなことを実感できるのがお墓だと思います。

馬は死んだら産業廃棄物扱いなんですよ。出会いや活躍にはスポットが当たるが、死は表に出ない。だから生きた証として石碑がほしいと思いました。私自身のことですが、25年つきあっていた馬と死に別れた経験があります。死んだ直後は泣けなくてむしろ看病が終わったことにほっとした気持ちもありました。でも石碑を受け取って帰る途中、もうすぐ四十九日だと思った瞬間、どっと涙が出てきたんです。ふしぎですよね。ただの石のはずなのに「確かにそこにいる」と思ったんです。肉体は処分されても、魂は残る。そんなことを実感できるのがお墓だと思います。

スローシネマで元気な町づくり

絵本の里として知られる北海道剣淵町を舞台にした映画「じんじん」。全国各地でこの映画が「スローシネマ」というスタイルで上映されています。北杜市内でもこの映画の上映会を開こうという取り組みがあり、今年7月に実行委員会が立ち上がりました。実行委員の代表の一人小池英幸さんに、その思いを聞きました。

絵本の里として知られる北海道剣淵町を舞台にした映画「じんじん」。全国各地でこの映画が「スローシネマ」というスタイルで上映されています。北杜市内でもこの映画の上映会を開こうという取り組みがあり、今年7月に実行委員会が立ち上がりました。実行委員の代表の一人小池英幸さんに、その思いを聞きました。

―「じんじん」とはどんな映画ですか?

北海道のある小さな町を舞台に絵本で町おこしした人たちのドラマ。家族の絆、人々のふれあい、大自然、農業体験、そして絵本のあたたかさなど、いろんなキーワードがからみあったすばらしい作品です。大きなレジャーランドではなく、そこにある自然そのものが観光資源になる、という点で八ヶ岳と通じる部分があるんですよ。

北海道のある小さな町を舞台に絵本で町おこしした人たちのドラマ。家族の絆、人々のふれあい、大自然、農業体験、そして絵本のあたたかさなど、いろんなキーワードがからみあったすばらしい作品です。大きなレジャーランドではなく、そこにある自然そのものが観光資源になる、という点で八ヶ岳と通じる部分があるんですよ。

―この映画は全国で「スローシネマ」というスタイルで上映されているということですが、「スローシネマ」って何ですか?

大きな映画館で一斉ロードショーといった形ではなく、地域の人の力で公民館やコミュニティホールなどで自主上映をするスタイルです。北杜市でも本上映は武川町の総合会館を予定しています。ただ上映するだけでなく、上映にあわせて何かのイベントを同時開催したりして人のネットワークや地域資源を掘り起こすのも大きな目的の一つなんです。この映画だったらたとえば図書館やホールの活用を広げたり、読み聞かせコーナーを設けて、たり、ということも考えられますよね。

―実行委員会にはどんな人が集まっているんですか?

この映画は総務省後援であることから、他の町での上映では行政からのトップダウンであることも多く、北杜市でも実行委員会の前身の準備委員会の段階では市の議員さんや図書館の職員さんが中心でした。PTAや地域の民生委員さんにも加わってもらえば、という話もありましたが、進んでいくにつれて農業や観光、商工業など民間のもっといろんな立場の人々をまきこむのがいいという方向になりました。私も本業は商売ですしね。

この映画は総務省後援であることから、他の町での上映では行政からのトップダウンであることも多く、北杜市でも実行委員会の前身の準備委員会の段階では市の議員さんや図書館の職員さんが中心でした。PTAや地域の民生委員さんにも加わってもらえば、という話もありましたが、進んでいくにつれて農業や観光、商工業など民間のもっといろんな立場の人々をまきこむのがいいという方向になりました。私も本業は商売ですしね。

―小池さんは会の共同代表のお一人※ですが、なぜこの会に参加しようと思ったのですか?

映画の良さを伝えたいのはもちろんですけど、準備委員会で集まった時、ほとんどが知らない人たちだったんです。私は生粋の長坂町民ですし、他にもいろいろ役をやったりしていて自分では顔が広いつもりでいたんですが、それでもまだこんなに地元で新しい出会いがあったんだと思いました。新しい人たちと業種や立場をこえて一緒に何かを作るのがおもしろそう、と。町が元気になるっていうのはこういう出会いの集まりなんじゃないかと思います。

映画の良さを伝えたいのはもちろんですけど、準備委員会で集まった時、ほとんどが知らない人たちだったんです。私は生粋の長坂町民ですし、他にもいろいろ役をやったりしていて自分では顔が広いつもりでいたんですが、それでもまだこんなに地元で新しい出会いがあったんだと思いました。新しい人たちと業種や立場をこえて一緒に何かを作るのがおもしろそう、と。町が元気になるっていうのはこういう出会いの集まりなんじゃないかと思います。

※北杜市図書館協議会会長・明野ファンクラブ代表の柴山裕子さんがもう一人の代表。

今年の2月は記録的な大雪で大変でしたが、それでも春はやってきてくれてありがたいことです。

八ヶ岳の美しい春景色の中、家族のつながりを考え直す記事が集まりました。

第9回 命をうけとめる ~助産師 雨宮幸枝さん 山本由紀さん~

親子3代にわたる韮崎助産院の助産師。母・雨宮さんの厳しくも愛情のこもった指導に加え、娘・由紀さんのカイロプラクティックや整体の技術を取り入れた骨盤ケアを通して、自然で無理のない妊娠生活と分娩をサポートしている。産後の指導も充実。家庭的な雰囲気で、出産後も交流が続く人が多く、親子2代の分娩でお世話になったという例も少なくない。

親子3代にわたる韮崎助産院の助産師。母・雨宮さんの厳しくも愛情のこもった指導に加え、娘・由紀さんのカイロプラクティックや整体の技術を取り入れた骨盤ケアを通して、自然で無理のない妊娠生活と分娩をサポートしている。産後の指導も充実。家庭的な雰囲気で、出産後も交流が続く人が多く、親子2代の分娩でお世話になったという例も少なくない。

―その節はお世話になりました。相変わらずとってもお元気そうですね。

雨:(息子・空を見て)大きくなったねぇ。ひとなつこくていい子に育ってるよ。

―先生は妊婦検診のときもそうやって語りかけてくださいましたよね。

雨:おなかの赤ちゃんはちゃんと聞こえてるだよ。「手をあげて」って言ったらちゃんとあげるもの(笑)。家族のみんなから愛されてる実感を赤ちゃんに与えてあげることが何より重要なの。だから自宅でもみんなで語りかけをしてあげてほしいね。

雨:おなかの赤ちゃんはちゃんと聞こえてるだよ。「手をあげて」って言ったらちゃんとあげるもの(笑)。家族のみんなから愛されてる実感を赤ちゃんに与えてあげることが何より重要なの。だから自宅でもみんなで語りかけをしてあげてほしいね。

―家庭生活の指導も真剣ですよね。

雨:毎月の検診はたっぷり時間をとりますよ。今の世の中、一人の妊婦を予定日まで管理して正常な分娩にもっていくのは、実は並大抵のことじゃない。その人の食生活、睡眠時間、働き方、それからほかの家族の生活のしかた、そういったことを検診のときに聞き出したり感じ取ったりしてるんだけど、夜中までパソコンしてたり、食事も不規則だったり少なかったりする人が多い。そういう実情はよく注意して面談しなければわからないでしょう。

雨:毎月の検診はたっぷり時間をとりますよ。今の世の中、一人の妊婦を予定日まで管理して正常な分娩にもっていくのは、実は並大抵のことじゃない。その人の食生活、睡眠時間、働き方、それからほかの家族の生活のしかた、そういったことを検診のときに聞き出したり感じ取ったりしてるんだけど、夜中までパソコンしてたり、食事も不規則だったり少なかったりする人が多い。そういう実情はよく注意して面談しなければわからないでしょう。

今の日本は乳児死亡率が低いから、みんな出産をなめてる節があるけど、本当は自己管理がものすごく大切な一大事業だってことを妊婦さんも家族も認識しなきゃだめ。助産院では特に、自然に産む力をつけてもらいたいから。

今の日本は乳児死亡率が低いから、みんな出産をなめてる節があるけど、本当は自己管理がものすごく大切な一大事業だってことを妊婦さんも家族も認識しなきゃだめ。助産院では特に、自然に産む力をつけてもらいたいから。

―そのための厳しい指導なんですね。運動や身体能力も昔と違ってきて大変なこともあるんですか?

由:骨格と栄養分が農村中心だった世の中とはぜんぜん違ってきていますよね。足腰が弱くて骨盤がゆるくなってるんです。だから子宮がただでさえ骨盤の中に入り込むような位置にまで下がってきて、だから赤ちゃんがとても窮屈な思いをすることになるんです。この助産院では骨盤や背骨を矯正する体操教室やゆがみ矯正治療を取り入れました。赤ちゃんが電車だとすると産道はトンネル。赤ちゃんは産道を回旋しながら出てくるんだけど、きちんとレールがしいてあれば無理なく出てこれるんです。そのきちんとしたレールがゆがみのない体というわけです。

雨:命をあずかるんだから、こっちも真剣勝負だよ。私ね、笑われるかもしれないけど、予定外にお産が近くなったり危険なお産になりそうなときは鼻でわかるの。「なんか生臭い」みたいな。そういうときはお寺でお経を読んでもらうんだよ。こんなに科学や医療が発達してる時代だけど、やっぱり赤ちゃんは宇宙から来るもの、というかんじがするんだよね。さずかりものだから、神仏の助けも借りて、私も全力で赤ちゃんとお母さんを助ける。

―そんなふうに守られて生まれてきた赤ちゃんは幸せですよね。

雨:どの子もみんなかわいいよ。私がとりあげたお産は絶対忘れない。大変な仕事だけど、命がつながった瞬間の喜びには替えられない。今70才だけどね、まだまだやるよ。(次女田鶴をみて)あんたもここで産めし。

雨:どの子もみんなかわいいよ。私がとりあげたお産は絶対忘れない。大変な仕事だけど、命がつながった瞬間の喜びには替えられない。今70才だけどね、まだまだやるよ。(次女田鶴をみて)あんたもここで産めし。

「自然」について考えることの多い紙面になりました。

四季のうつくしい日本。日本のお墓には自然への感謝も込められているように感じます。

第8回 「山は先生、山は神」、日本人のDNAに組み込まれた心 ~竹内敬一さん~

小淵沢在住の国際山岳ガイド。八ヶ岳編笠山の山小屋「青年小屋」を運営。山梨県警とともに長く山岳救助活動にも携わり、現在は同署山岳救助隊長。日本山岳ガイド協会理事、八ヶ岳山岳ガイド協会会長、環境省自然公園指導員、北杜市観光協会理事などいくつもの重要な立場から、指導や講演も多い。信仰、環境、観光など様々な分野から登山の理解を深めともに行動してくれる、山のプロフェッショナル。

小淵沢在住の国際山岳ガイド。八ヶ岳編笠山の山小屋「青年小屋」を運営。山梨県警とともに長く山岳救助活動にも携わり、現在は同署山岳救助隊長。日本山岳ガイド協会理事、八ヶ岳山岳ガイド協会会長、環境省自然公園指導員、北杜市観光協会理事などいくつもの重要な立場から、指導や講演も多い。信仰、環境、観光など様々な分野から登山の理解を深めともに行動してくれる、山のプロフェッショナル。

― 竹内さん流山岳ガイドとは?

山岳ガイドは土日が中心です。お客様は初心者や女性、そして冬山に挑む上級者まで様々です。それぞれの人の目的やレベルに応じて安全な山登りをサポートすると同時に、山への畏敬の念や自然の多様性を感じてもらいたいという思いで案内しています。

山岳ガイドは土日が中心です。お客様は初心者や女性、そして冬山に挑む上級者まで様々です。それぞれの人の目的やレベルに応じて安全な山登りをサポートすると同時に、山への畏敬の念や自然の多様性を感じてもらいたいという思いで案内しています。

― 山への畏敬は登山の原点なんですね。

日本では昔から山岳信仰があって、登山は修行の一環でしたからね。西洋の登山は約200年とまだ歴史が浅く、「制覇」することが目的ですが、日本では記録に残っている限りでも1400~1500年の歴史があり、おそらく縄文の頃から生活の中で登山が行われていたと考えられています。私も「山は生き物であり、先生であり、神様」という思いで日々対面しています。「自然をどのように制御するか」をモットーとしてきた西洋人とちがって、自然に生かされていると感じてきた日本人には、DNAの中に自然への親しみと尊敬が組み込まれていると感じますね。だから私も山に失礼がないように、山に合わせた体力づくりや知識の習得を心がけています。

日本では昔から山岳信仰があって、登山は修行の一環でしたからね。西洋の登山は約200年とまだ歴史が浅く、「制覇」することが目的ですが、日本では記録に残っている限りでも1400~1500年の歴史があり、おそらく縄文の頃から生活の中で登山が行われていたと考えられています。私も「山は生き物であり、先生であり、神様」という思いで日々対面しています。「自然をどのように制御するか」をモットーとしてきた西洋人とちがって、自然に生かされていると感じてきた日本人には、DNAの中に自然への親しみと尊敬が組み込まれていると感じますね。だから私も山に失礼がないように、山に合わせた体力づくりや知識の習得を心がけています。

― 救助活動でも活躍されていますね。

基本的に警察が単独ではできない遭難の場合に私が出動しますので、危険で難しい現場が多いです。残念ながら遺体にも遭遇します。何ヶ月も時間が経ってしまっているものもありますが、傷つけないよう細心の注意をはらいます。「骨一本も残すな」と他の隊員にも徹底し、お経を読んでケルン※を立て、遺体は丁寧にくるんでヘリの中に入れます。遺体は家族にとってかけがえのない「形」で、気持ちを整理するにも遺体があるのとないのとでは全然違いますから。

基本的に警察が単独ではできない遭難の場合に私が出動しますので、危険で難しい現場が多いです。残念ながら遺体にも遭遇します。何ヶ月も時間が経ってしまっているものもありますが、傷つけないよう細心の注意をはらいます。「骨一本も残すな」と他の隊員にも徹底し、お経を読んでケルン※を立て、遺体は丁寧にくるんでヘリの中に入れます。遺体は家族にとってかけがえのない「形」で、気持ちを整理するにも遺体があるのとないのとでは全然違いますから。

※ケルン・・・山頂や登山路に、道標や記念として石を積み上げたもの。

―どのような思いでケルンを立てるのですか?

仮のお墓のつもりですが、やはり手を合わせるのに何か形を置くのが自然なように感じるんです。お墓は生きている人が亡くなった人を偲び敬意を表するための対象物です。仏像にしても位牌にしても、形があるから気持ちが向く。岩や木には神が宿る、と昔の日本人は考えましたが、お墓はそういう思いで建てられてきたものなんでしょうね。

これが小淵沢で生まれた納豆だ

豆の味がしっかり味わえる大粒の納豆「こぶちさわ納豆」。

豆の味がしっかり味わえる大粒の納豆「こぶちさわ納豆」。

地産地消、安心、人の手から人の手へ・・・そんな商品選びと店作りをしている「ショップまちこぶ(小淵沢駅前)」のオリジナル商品です。

4つセットで450円。おみやげや贈り物にも最適。

地元で生まれたごひいき商品です。

「手しごとや納豆」一番のこだわりは豆にあり。

「手しごとや納豆」一番のこだわりは豆にあり。

地元北杜市産の無農薬有機栽培の大豆を使っています。

まちこぶでも米を販売している、高根町の農家浅川さんちの豆です。

第二のこだわりは炭火による発酵。炭を使うことで納豆の香りがよくなり、納豆菌の働きが活発になり、よりおいしい納豆になるというわけ。さらにコンピュータ制御された専用室で温度管理も徹底しています。

第二のこだわりは炭火による発酵。炭を使うことで納豆の香りがよくなり、納豆菌の働きが活発になり、よりおいしい納豆になるというわけ。さらにコンピュータ制御された専用室で温度管理も徹底しています。

スタッフは代表・製造合わせて4人。いずれも地元の主婦のみなさんです。

スタッフは代表・製造合わせて4人。いずれも地元の主婦のみなさんです。

「いいものを自分の手でつくっている、という誇りがありますね」

「体調が悪いときに食べると、調子が戻って元気になれますよ」

「大粒だから豆の味が濃く感じて、食べ応えがあるわね」