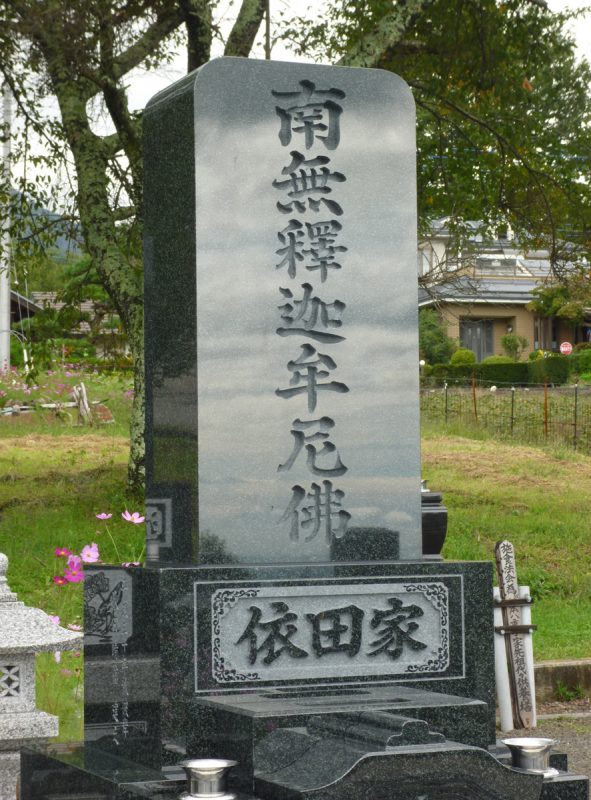

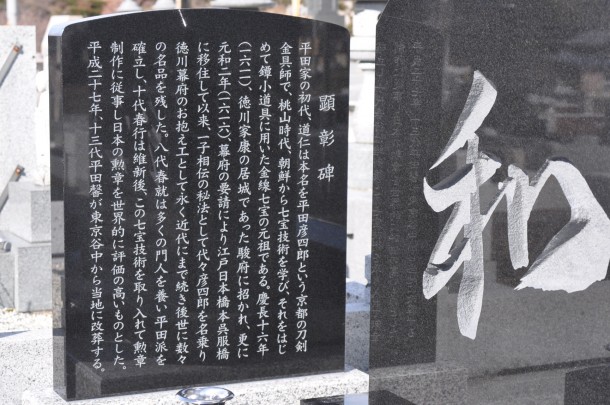

二つの石が重なるようにして立つお墓。正面には大きな「和」の一文字が力強く刻まれています。

そのわきには年代を重ねた自然石供養塔、反対側にはこのお墓の歴史を記した顕彰碑があります。

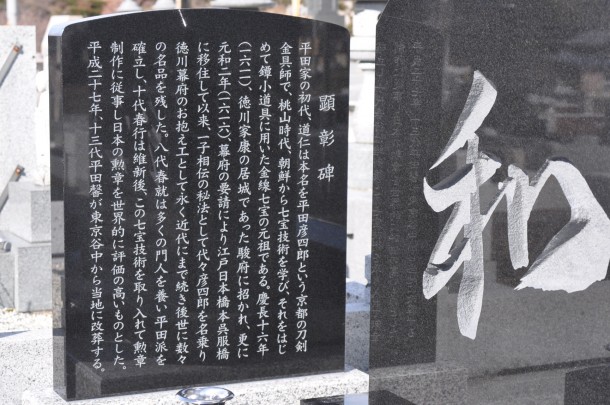

施主平田馨さんはテレビ局のプロデューサーとして活躍していましたが、番組制作の仕事で偶然、自らの家系について知ることとなりました。

平田家は桃山時代を起源とする刀剣金具師で、徳川幕府のお抱え工として、また維新後は世界的に評価の高い七宝技術を取り入れた勲章を作るという、格の高い職人家系だったのです。

「西洋好きでハイカラだった英語教師の両親からは先祖の功績について教わることがありませんでしたが、偶然文献で自らのルーツを知り、非常に誇らしく思いました。」

「と同時に、その末裔として先祖の墓の管理をきちんとしておかなくては、という想いがつよくなっていきました。

妻に先立たれた私でしたが、縁あって山梨・小淵沢で再婚。暖かい家族に迎えられ、第二の人生をスタートすることができました。

他人なのに本当に心のやさしい人たちばかり・・・。

私の心は決まりました。

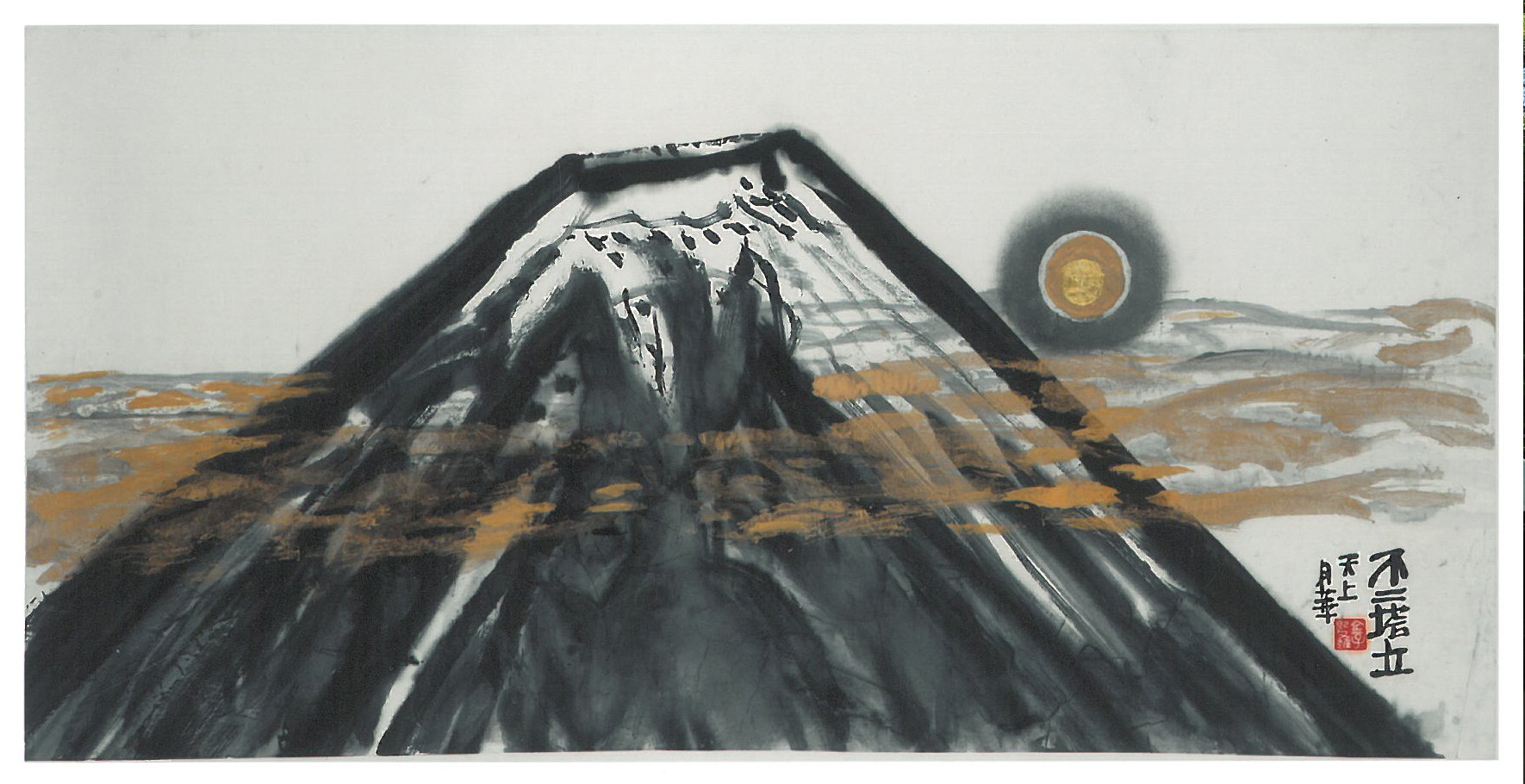

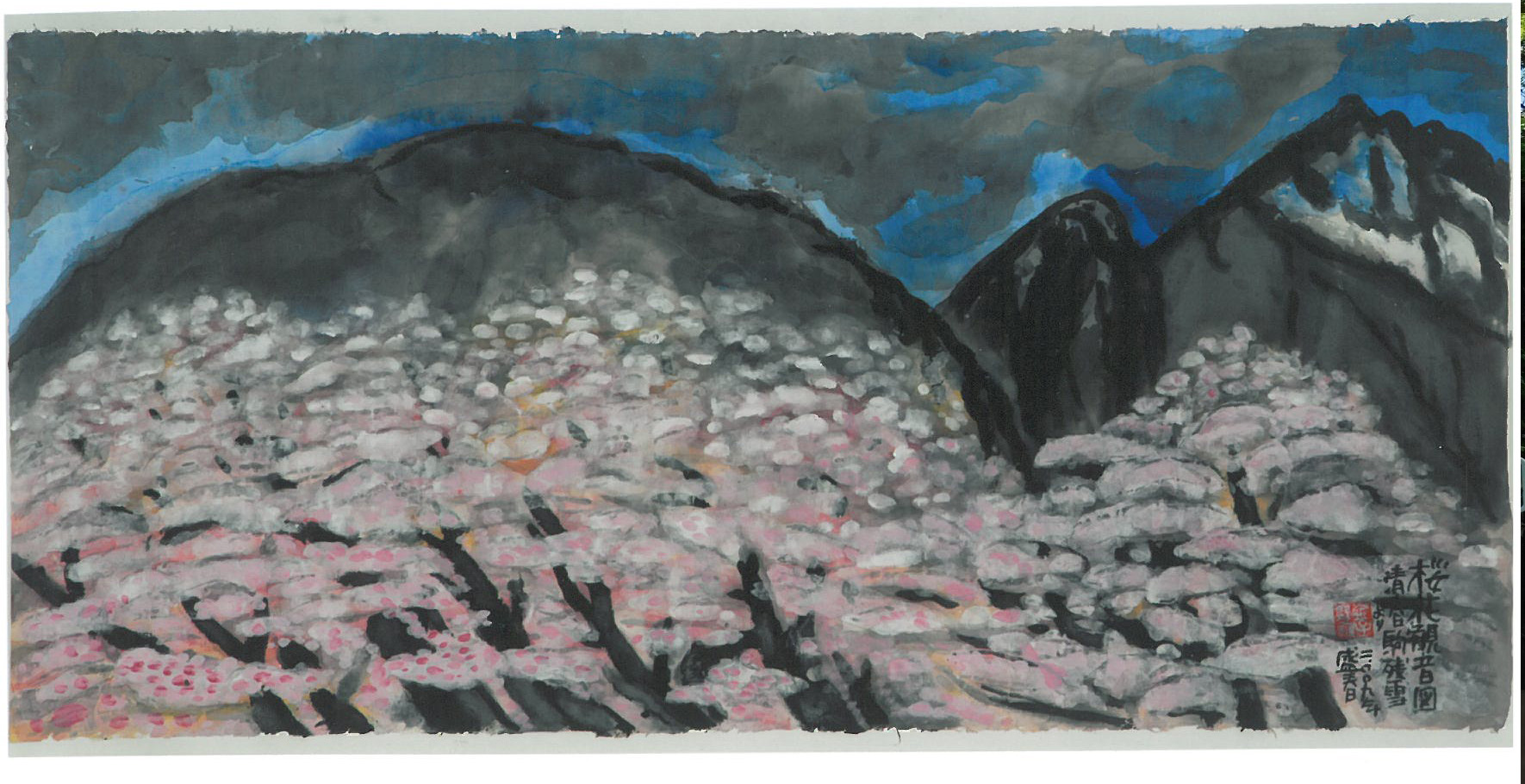

墓を八ヶ岳、南アルプスが望める風光明美な小淵沢へ移そうと。

再婚した妻もご主人に先立たれた人でした。

せっかくのご縁を大切に、このお墓を2つの家系が一緒になる場所の象徴として建てようと思ったのです。

新しい息子夫婦や孫たちも、みんなが賛成してくれました。」

正面の『和』の字はその息子さんが書いたものです。

このたび亡くなったお父さんと早世した男の子のお骨も、このお墓に移すことになりました。

「娘たちにとっても、手を合わせる気持ちを表す場所ができて、ありがたく思っています」と息子さん。

家族みんなが心安らかになれる場所。

二つの石の重なりは、二つの家系の融合のしるしでもあり、過去と未来のつながりの象徴でもあります。

「和」の心をもって強い絆がこれからも末永く続いていくことを願った両家のお墓です。