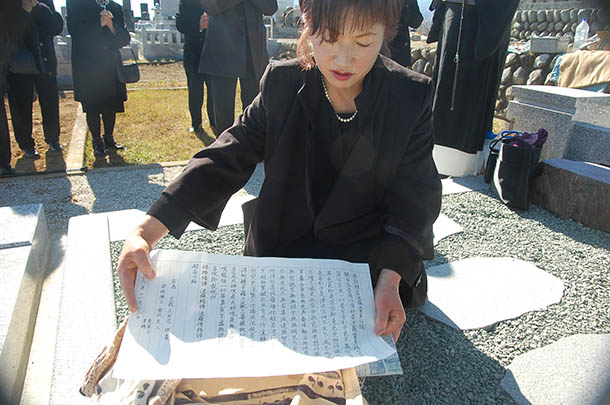

艶やかな黒御影の石碑に、桜の花びらが吹き流れる様子とバイオリン。今にもその音色が聞こえてきそうな繊細な線画を半立体彫刻した墓石が、田園と山々の眺望が美しい地域共同墓地に立っています。大泉に定住していることがこの墓地の使用権を得られる条件のひとつ。そこにこのたび建墓を果たしたのは、東京から移住した石山さんご夫妻です。

お施主さんの思いがこもった桜の花とバイオリンを半立体彫りしました。

お墓は実質ご自身のために建てた寿陵ですが、夫・正雄さんの両親と祖母の遺骨を分骨し、墓誌にも3名の名前を刻むことにしました。

「私たち自身は以前はお墓は要らないと思っていました。骨は山に撒いてくれればと。でも現実的には撒骨は難しい。それにこういうことは本人だけの問題ではないんです。息子にも『やっぱり石山家の墓は必要』といわれたこともあって、お墓の意味を考え直してみました。お墓があることで私は生前あまりできなかった親孝行ができたことが嬉しいし、子どもや孫にも先祖とのつながりを実感してもらうことができる。生きてる者にこそ必要なものなんです。縁あってこの八ヶ岳の麓が新しいふるさとになったのですから、ここにお墓を持てば山に撒くのと同じことですしね(笑)」

お墓のデザインについて、桜は妻・久女さんの好きな花で、花びらが舞うという動きのある様子も久女さんの案でした。バイオリンは正雄さんがバイオリン作りの職人であることにちなんで。山と芸術を愛する二人の人柄が素直に伝わります。「跡継ぎは息子ですが、家族や友人たちも集える場所になればと。だからあえて石碑に家名はいれず、絵にしました」

墓石全体は横型で、角を大きく丸くしたり、曲線を使っています。デザイン上では「アール」にこだわりました。黒光りするお石塔にまわりの山々が写り込んで、彫刻と一体化してます!

お墓は自宅から車で10分程度のところ。「季節のいいときは散歩がてら歩いてお参りに来るのもいいかもしれない。こんなに近くていいところで先祖に会うことができ、また自分の居場所も確認できる。とても幸せですよ」

外柵もねじれ感のある曲線を用いました。

全体的に柔らかな印象に仕上がりました。