木村敏和さんの妻洋子さんは乳がんの宣告を受け、60代に入ったばかりで永遠の別れとなりました。9年の闘病生活をともに暮らした敏和さんでしたが、それでもたいしたことをしてあげられなかった心残りがあると振り返ります。「(妻は)あまり自分のことを話さないほうでね、病気の苦しみや死期のこと、死後の供養のこと・・・。でも自分ではいろいろ考えていたんじゃないかと後になって感じます。あいつはわりと信心深いほうでしたから、お墓づくりについてはきちんとしたかったと思います」

墓石は茨城県産真壁青小目石。落ち着きのある上品な白御影。

子供は長女と長男の二人。長女晃子さんは母親の病気を知ってから東京での仕事をやめて甲府に帰ってきていましたが、亡くなった後はお墓づくりにあたって父親のサポートをしました。まず墓地探しに同行。花が好きで、フットワーク軽く行動派だったお母さんには少しにぎやかなところのほうがいい、と人通りの多い住宅街の一角にある寺墓地を勧めました。

そこは敏和さん自身が子供の頃遊び場として通い、前住職にお世話になった思い出の寺でもありました。晃子さんはまた、お墓はきちんとした形式で建てたいという父の想いを汲み取り、インターネットで「仏教墓塔研究会」を見つけました。

仏教墓塔研究会とは、寺院や石材店に向け、仏教各宗派の教えに沿った形式でのお墓の建て方の啓発と指導を行う会。主催は天台宗檀家総代でもある福原堂礎氏。毎年1月に石材店対象の研修会を行っており、当店も同会に参加しています。

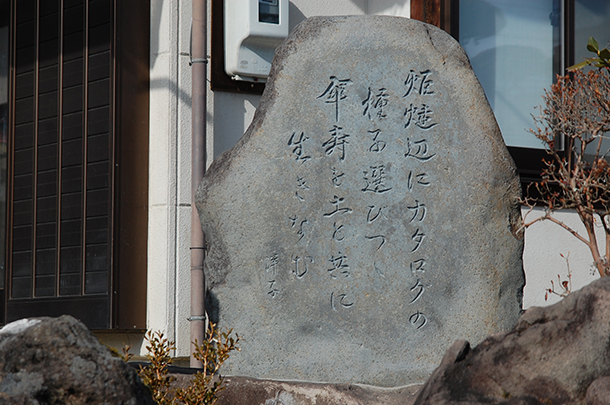

敷地内には赤土を入れ、塔婆立はお石塔の真後ろ、と細部にもこだわった形式。水子供養のための地蔵様は、「妻は望んでいたと思う」と配慮したもの。

結婚式は信州富士見の教会で友人たちだけを招いて挙げた、というロマンチックな思い出を持つ木村さん。子供が小さい頃は夫婦でコーヒー専門の喫茶店を経営、その後会社勤めを経て現在はタクシー運転手として、様々な人と接する仕事をしてきました。タクシーを利用する人にはお墓参りの人も多くいます。駅から墓地まで送り、墓参の間しばらく待って、また駅や家に送っていく。お墓参りの後のお客さんから「ほっとした」という声が聞かれ、表情も変わってくるのが印象的だと言います。

明るい初夏の日差しが照る6月初旬。木村家のお墓の開眼式と、洋子さんの3回忌法要が行われました。石塔の表字には曹洞宗のご本尊である「南無釈迦牟尼佛」の文字が堂々と刻まれています。建立以来毎日墓参をしている敏和さん。「ほっとした」という気持ちを今一番実感していることでしょう。

甲府市長源寺墓地にて。