おかみブログ

子供の医療方針

まったく、むずかしい。

表題の件です。

風邪をひくのは体の不調をリセットするため。

鼻水、咳などでウイルスを外に出したり、熱でその働きを抑えたりしている間に体の中で自ら抗体を作る。

これが風邪が治るメカニズム。

つまり、風邪薬などで熱や諸症状を抑えたりせずに、ゆっくり休養をとりながら自身の力を高めることが風邪を治すもっとも早道な方法。

我が家の医療方針は常にこの考え方が基本になっていました。

つまり、病気に打ち勝つ体づくり。

小さい病気をいくつも経験しておくことで、大きな病気にかかりにくい体にする。

特に子供については、3才までの病気とのつきあいかたがその後のその子の将来を形成する、と心得、

極力、薬を使わない西洋医療も行わない、というのをモットーとしてきました。

ある時期までは。

ところがMooが3才の秋。

風邪のあとの咳と喘鳴がいつまでも消えず、夜も苦しそうに咳き込む日が続きました。

外で長時間遊んだ後はひどくなりました。

その間はのどを温めたり、はちみつしょうが湯を飲ませたり(あまり好まなかったけど)、レンコン湯がいいというので試してみたり(ぜんぜん好まなくて飲まなかった)、いわゆる民間療法で対処していました。

でも改善はなく、あまりに苦しそうでかわいそうなので、症状が出て1ヶ月くらいしてやっと近くの内科のある病院に連れて行きました。

いわゆる「気管支喘息」でした。

「オノン」、「テオドール」、「ホクナリンテープ」を処方され、

症状がひどいときは咳止めや抗生剤も処方されました。

でもこれを飲み続けて、風邪に弱い体質になったらどうしよう、といつも葛藤していました。

思えば情報を正しく交通整理できていなかったんだと思います。

その後白州診療所の武田先生に出会い、劇的に意識改革できたこの言葉をいただきました。

「就学前のこの年齢は、とにかく体を成長させることが第一。

発作を起こしていては健全な肺機能の発達は望めません。

とにかく薬でもなんでも使って、いかに発作を起こさせないか。

治療開始が遅れれば遅れるほど長引きます。」

気管支喘息は一種のアレルギー症状。

風邪が誘発要因になることはよくあること。

風邪が治らないのではなく、炎症が慢性化している状態、というわけです。

だからまず炎症を抑える。

その次に過敏に反応しない体質になるよう予防する。

これが今の子供の気管支喘息治療の常識なのでした。

この先生と言葉との出会いで、私の医療方針は大きく変わりました。

現代人はただでさえ弱い。いまさら抗って無理してほっとくより、人為的な手段も必要。

それからは定期的に診療所に通い、オノンを常用。

「オノンは悪い薬ではないから飲み続けてもまったく心配はないですよ」

確かに。ハーブだって漢方だって薬といえば薬ですもんね。

不思議なことに、薬を飲み続けているうちに、風邪にもかかりにくい体質になっていっていました。

年長組のときは1度も風邪にかかりませんでした。

そして就学とほぼ同時に、めでたくMooはオノンを卒業。

武田先生のもくろみのとおりでした。

ということで、Tazに同じような症状が出たとき、

気管支が弱い家系なんだ、と早めに病院へ連れて行きました。

今では全く症状がない状態が3ヶ月以上続いています。

(3ヶ月無発作、というのが薬をやめる判断基準だとか)

今は風邪をひきにくい季節なので、やめてもいいのですが、

オノンなら飲み続けても害はないから、一応続けたほうがいいとのこと。

そんなことで、TazはMooより病院に行く回数が多いです。

ちょっとしたことでも病院に行くから。

風邪のほかに彼女が診断されているのは軽度のアトピーです。

食事原因ではなく、乾燥肌からくる皮膚の軽い炎症。

これについても塗り薬や抗アレルギー剤を処方され、服用しています。

医療介入。

Tazに関してはMooのときの「放任」「自然主義」あらため、「早期治療」「投薬治療」に切り替えていました。

久々に今日、その方針を見直す機会に遭遇。

今日の治療ははたして良かったのか・・・。

水イボの治療のため皮膚科へ。

これも小児科でほっといていいと言われたり、とったほうがいいと言われたり、

ネットで調べていろんな治療があることを知ったり、

とにかく対処に迷っていました。

水イボはウイルスをもったイボが体のあちこち(特に服を着ている部分が多い)にできる病気で、

それ自体はイボができるという以外、発熱もしなければかゆみもなく、特に悪さをするものでもありません。

たいていはほっといても1年から数年で抗体ができて自然に治るそうです。

ただ、その間は他の子供にうつる可能性があるので、プールや風呂には一緒に入らないように、というのが一般的な注意です。

でもそれも水を介してうつるわけではなく、肌が直接触れ合う可能性が高いから、ということだそうです。

ただ、Tazの水イボがどんどん増えていること、Kuhにうつるかもしれないこと、保育園のプールにいれてもらえないかもしれないことを考えて、除去することを検討するため開業医の皮膚科に行きました。

この皮膚科の先生は、水イボがある間はプールや他の兄弟との入浴は厳禁。

それさえ守ればほっといても問題ない、との指導。

「どうしますか?」

イボをひとつひとつピンセットでつまんでとる方法と、ほうっておく方法。

両方のメリットデメリットをまとめたプリントを用意してくれました。

大事なのは治療方針を途中で変えないこと。

迷った挙句、やっぱりとることにしました。

しかし、治療は想像を絶するもの。

2才の子供を処置台の上におさえつけて、イボをひとつひとつつまんでいくのです。

針でさすような痛みがあり、とったあとは血がでます。

悲鳴と出血。発汗と体力消耗。

まるで魔女狩りのようなかわいそうな時間が20分ほど続きました。

ここまでしてとる?プールと入浴を他の子とさせたいがために?

再発したらまた通院して同じことをしなければなりません。

途中で方針を変えると初回の痛い思いがムダになるから。

ほっといても無害で、自然に治るものまで、こんなつらい医療行為をさせること。

この判断がよかったのか悪かったのか、やっぱりわかりません。

せめても、の気持ちで、

今日はゆっくりTazとふたりだけでお風呂に入り、マッサージ調でぬり薬をつけ、「よんで」と持ってきた本数冊を全部何回も読みました。

「びょういんでいたかったけど、もういたくない」とけろりとしている姿が救いになりました。

八ヶ岳の石で婚礼料理

リゾートホテル「リゾナーレ」から石の注文をいただきました。

八ヶ岳の地石でつくった、調理用の石です。

なんでも資材仕入担当の人の話によると、その石をそのまま鍋の中に敷き、魚や香草を入れて直火加熱するとのこと。

できた料理はそのまま食卓へドン!

石や鍋の豪快さと食材の繊細さのコントラストがおもしろく、

また自然の旨みがぎゅっと凝縮された、なんとも目を引くメイン料理だそうです。

シェフは「八ヶ岳の石」にあえてこだわったそう。

石は長形の六角形に指定されました。

安山岩本来のもつ繊細な灰色の石目。

主張しすぎない素朴さが婚礼のお料理を引き立ててくれることでしょう。

チラシを拝借。

この写真では石は見えないけど、鍋の底にあるんでしょうね・・・。

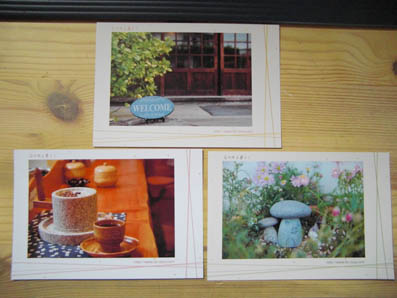

石のある暮らしポストカード

石小物を使って暮らしを演出したポストカードができました。

写真(上)和風の玄関の前のウェルカムプレート。

撮影場所:民宿「泉園」

3階建ての古民家母屋がすばらしく、料理も一流。定期的に久保酒店さんとのコラボで酒会を開催してます。

いい酒と贅沢な肴が味わえる大人の酒会です。

写真(左下)コーヒーミル用石臼、喫茶カウンターにて。

撮影場所:珈琲館翡翠

シックな土色の陶器で味わう、本格自家焙煎コーヒーの専門店。

重厚なログハウスの店内にマスターのつくる能面の展示もあります。

写真(右下) きのこのおうちオブジェ

ウチの花壇の野の花に囲まれた小さなおうちオブジェ。

川原石を加工して作りました。

ちょっとしたお礼状やご連絡に使ったり、知り合いのお店においてもらってショップカードがわりにします。

生活のいろんなシーンで石をとりいれてもらえるとうれしいです。

良寛さんのおはなし

隣県に住む伯父が亡くなり、お葬式に行ってきました。

葬儀の最後、住職さんの語ったお話が心に残りました。

お寺付属の保育園の園長先生でもある方です。

以下、そのご住職の語り口で。

江戸後期のお坊さんで歌人としても有名な良寛さん。

時世の句とも言われる「散る桜 残る桜も 散る桜」の意味を、ある子供の言葉をきっかけに改めて考え直してみました。

保育園の園児が春、桜を見ながらこういいました。

「先生、桜はどうしてきれいなの?」

答えに詰まっていると、その子はさらに無邪気に続けました。

「桜って、つぼみから花になるときがきれいだね」

私ははっとしました。

今ある桜がきれいなのはもちろんですが、その子は花が変化していく様子をみごとに言い当てたのです。

子供の感性のすばらしさに感心しました。

と同時にふと、良寛さんの句を思い出しました。

一般的に「散る桜・・・・」の句は世の無常を説いたものと言われていますが、

その子の言葉を聞いて、別の解釈もあるのではと思い始めました。

つまり、去り行く者が残る者へ託す思い。

「私は散っていくけど、おまえたちは残る。

しっかり自分の人生を最後までまっとうするんだぞ。

やりたいことがあればしっかりやっておくんだぞ」

今日の葬儀の席にぴったりのステキなおはなしでした。

まずは草刈から

あれよあれよというまに八ヶ岳も梅雨どまんなか。

今日は久々の梅雨の晴れ間で、洗濯と草刈に明け暮れました。

今年こそ畑を実用化しよう。

作物をしぼって、なるべく手がかからないように。

見た目重視のヒマワリと、量が多いほどうれしい大豆に特化し、展開することに決めました。

まずは草刈り。

おもしろいことに、あれほど茅ばっかり生えてあまりの根っこのしぶとさに早々に根負けした2年間に比べ、

昨年からぺんぺん草やクローバーが増え始めました。

ぺんぺん草なら処理もかわいいもんだし、クローバーはグランドカバーにちょうどよく見た目にうるさくないです。

ぺんぺん草も雑草には違いないのですが、チガヤよりよっぽど刈りやすいし、

これが生える土質は大豆には意外と向くらしいです。

雑草を土中の根から手で刈り取って、刈り取ったものを土の上に敷いていっただけですが、

そういうことを3年も繰り返しているうちに、なんとなくほんわかしたやわらかい土質に変わってきたような。

自然農の人から聞きかじったところによると、根気よく雑草を刈り取ってそのまま置いておくだけで

耕さず、肥料をやらず、まるで宮沢賢治の「雨ニモマケズ」的な強い作物を育てるベースができるんだそうです。

今日はすぐ近くに住むMooと同じクラスのお友達と、そのお父さんが草刈を手伝ってくれました。

7時過ぎまでほんのり明るい夏の夕方。

外で遊びたくて、かえるのがもったいなくて、いつまでもいつまでもお友達と遊んでいたい、

そんな年頃になってきたようです。

昨年のこぼれ種であちこちに生えてきていたヒマワリを植え替えます。