お墓ディレクター

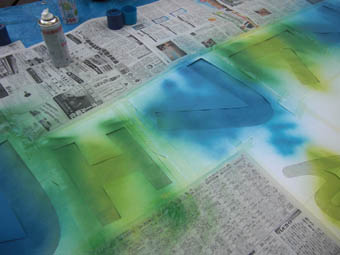

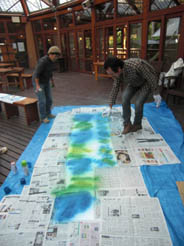

お世話になっている町内のお寺のパンフレットデザインのお手伝いをすることになり、

打ち合わせに行ってきました。

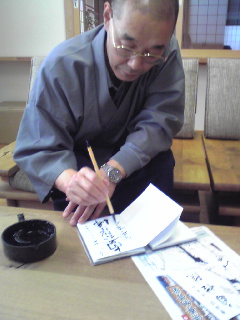

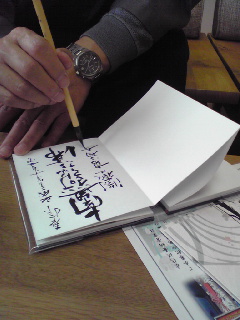

打ち合わせの途中、参拝者が御朱印張を持ってこられたということで、

方丈さんが墨書きするシーンに居合わせることができました。

南無阿弥陀佛 おお、なんかありがたそう。

曹洞宗のお唱えの言葉は「南無釈迦牟尼佛」、と丸暗記していたけど、

「南無阿弥陀佛」も汎用性のある言葉だから使われるのかな…。

などと細かいことを考えるのも、今、当石屋では従業員一同「お墓ディレクター」試験に向けて勉強中だから。

「お墓ディレクター」とは石材産業協会が認定している資格で、宗教・埋葬・石材・土木工事などに関する幅広い知識が要されるものです。

1級と2級があり、1級は実務経験7年以上の2級保持者、という条件がありますが、

2級はとりあえずその準備段階のようなもの。

夫は2年前に1級までとりまして、協会のホームページにも名前が公表されています。

今回は当店従業員4人(残りみんな)が2級に挑戦します。

私も受けるつもりでいたのですが、試験日が来年1月の出産後1か月。

勉強期間や東京まで受験しに行くことを考えると、今年は無理しなくてもいいか、と見送ることにしちゃいました。

でも、過去問を解いていると、なかなかおもしろい。

<正誤問題より>

クイズと思って解いてみてください。

・イスラム教では「土葬は神を冒涜する」という考えがあるので火葬にします。

・縄文時代の代表的な遺跡として奈良県の三内丸山遺跡があります。

・日本へ伝えられた仏教は漢訳された中国仏教です。

・行基は近畿を中心に四十九の寺を建てたといわれています。

・「小松石」「山崎石」は岩石分類で見ると花崗岩系になります。

・「ビシャンは眼の細かいのから順に荒いのをかけて石面を平らにします。

・「お墓を買う」ということは、墓地・霊園の経営主体との間で墓所とするための区画を利用する権利を取得すること、ならびに墓石業者との間で墓石等の埋葬用の施設の制作を依頼することをいいます。

当たり前のようにわかる問題と、{ん?」と考え込んでしまうものがありますが、

確かにひととおり何年か分の過去問を解いておけば大丈夫そう。

全員合格をめざして!