平日のおやすみ

朝食のあと、Mooがいつもの声で言いました。

「おかあさん、おなかいたいからほいくえんやすむ。」

ごはんもひととおり食べ終わり、身支度をして、今にも出発しよう、というとき。

「どういうふうにいたいの?」

「おなかの奥がくーってささるようなかんじ」

「うんちじゃないの?」

「ちがう(きっぱり)」

「ほいくえんにも行けそうにない?」

「うん。ほいくえんいって、げんきにあそんだらもっといたくなりそう。」

「(元気に遊べそうなら問題ないじゃん)どうしても休みたい?」

「きょうはだいじをとってゆっくりしてる」

「(なに、産後の40代のおばさんみたいなこと言ってるの)」

保育園は好きだし、理由もなく休みたいとは言わない子です。

具合もそんなに悪そうではないのに、今日はどうしたんだろう。

赤ちゃんが生まれて、2才の妹の面倒が一気に押し寄せてきて、甘えてるのかな。

もうすぐ小学校だし、こういうのをどこまで許していいものか迷うところです。

が、今日は休ませることにしました。

Tazだけを送って、また帰ってきて、赤ちゃんのお世話と家事にバタバタしている間、

Mooは本を読んだり、おもちゃを出してきて遊んだり、家の中をうろうろしたりしていましたが、

こちらも少し落ち着いた頃、

「おかあさん、きょうおかしのいえつくりたい」

なるほど。それか。

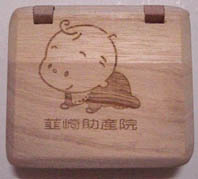

少し前に親戚のおばさんがKuhのお祝い品を送ってくれて、おねえちゃんたちにもいろいろ贈り物を入れてくれていた中に、クッキーで作るおうちのキットが入っていました。

Mooと作るのにちょうどいいのですが、ネックはTaz。

時間も手間もかかりそうな、このキット。

作っている間、おとなしく見ているとは思えません。

遊び感覚でTazにも参加させるのも、ちょっともったいない。

せっかくだったら結果もそれなりに出したいですから。

「Tazがいないときじゃないと作れないね。Tazだけほいくえんに行っててもらって、Kuhがしっかり寝てるときをみはからって作れるかな」

と私が言ったのを覚えていたようです。

変にひねくれた仮病じゃなくてよかった。

おりしもおとうさんの誕生日が近い。

そういうことなら今日思い切って作っちゃうか。

娘と一緒にお菓子作り。

ついつい手を出しすぎたり、「なにやってんの!」ときつめに言ったりすることもあるのですが、

やっぱり、いいもんです。

こういう楽しみはせめて月1くらいはやりたいなぁ。

思いのほか時間がかかって、この日はクッキーを焼き上げるだけでTazのお迎えの時間。

組み立ては翌日に回しました。

そして完成品。

おとうさんへ、自分からのお手紙と、Tazの代筆のお手紙をそえて。

「おかあさんもかきなよ。」とエラそうに言われたけど、書いてません・・。

そしてなんと、おとうさんもこの日自分の誕生日を意識したのか、ケーキを買ってきてくれました。