河原へ石拾い

河原石を加工した花立を見て、こういうの欲しいと言う方が同時に2人もいらっしゃったので、その材料さがしも兼ねて、買い物のついでに釜無川の河原に行くことにしました。

河原石に穴を開けて底を平らにするなどの加工を施すとステキな花立になります。

他にもトレイや線香立て、カードスタンドなど、原型のよさをひきだしながら世界に1つだけの小物ができあがります。

河原石の素朴な感じがかわいいですが、形のいいものを見つけるのはなかなか容易ではありません。

形の他に色や縞、斑なども見て、さらにヒビの入ってない割れにくいものといった条件が加わるのです。

そうまでして拾ったものでも半分近くは結局使えません。

そんな中、今まで成功したものの一例がこちらです。

今日はお天気はいいけど、春の強風で、びゅーびゅー土ぼこりが舞う乾燥した天候。

ちょっとお買い物、のつもりだったのでスカートで来てしまったのは失敗でしたが、今日を逃すとまた少し先になってしまいそうなので、思い切って河原へ下りてみました。

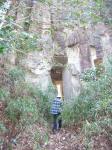

長坂から白州へ続く県道近くのヒミツの場所。(ヒミツといっても河原近くに公園があったりして地元民の憩いの場なのですが)

上から見るとすぐそこにあるように見えるのに、いざ石が多い所まで行くには、背の高い草の生い茂るところをかきわけていかなければなりません。ひっつき草はついてチクチクするし、必死の思い。

ようやく石のあるところまで来ました。

今回は花立用に的をしぼり、コロンと丸い10〜15cm球くらいのものを捜します。かつ、色や模様もきれいなもの。

感動的なまでにいいものはすぐには見つかりませんが、今日のところはこのあたりで妥協。

→

→

さて、いざ持って帰ろうとしますが、総重量はかなりあります。

一応ビニール袋を持ってきましたが、1枚では持ち上げるなり手さげ部分がビロビロに伸びてしまいましたので、2枚重ねで下から抱え込みました。ウチの娘よりずっと重いけどなんとか女性が持ち上げられる重さ、ということでざっと20kgくらいでしょうか。ちょっとしかないのに、やっぱり石は重い・・・。

これをえっちらおっちらまた藪を掻き分け岸に上がります。

夫に渡し、加工してもらいます。

とりあえずこの3つができました。

十分選んだつもりで15個くらい拾ってきたけど、それでも使えそうなのは7〜8個、つまり半分程度です。

ところでこういう作業、子どもは全般的に大好きなようです。

この間も友達の娘さん(小1)が糸魚川付近で拾ったきれいな河原石を見せてくれました。宝物だそうです。

地域によっても石の特徴が違い、地質学的観点からもおもしろく、奥が深いのが河原石です。

見つけた石をじーっと見つめていると、そこに太古のロマンや不思議な宇宙の波動を感じたりするのでしょう。

こんどはこんな急ぎ足じゃなくて、家族でピクニックがてら河原遊びに行きたいなー。

とりあえず今回は、この重労働の後で出会ったすばらしい里山風景を眺めて、癒されてみました。

白州・某寺墓地より