北杜市の新たな観光振興を考える

都会に住む親きょうだいや親しい友人たちを八ヶ岳に招くとき、しばし悩む。

「はて、どこへ連れて行ったものか」

大きなレジャー施設があるわけでなく、大関級の有名温泉があるわけでもない。

親ならせいぜい2〜3日、友人にいたっては丸1日もない滞在期間。

この限られた時間の中であっと驚く魔法の旅を提案せよと課題をあたえられたとき、私は最近では次のような手段をとります。

まずウチへ招く。なかよしの豆屋さんから買ったとびっきりのコーヒーで丁寧にドリップする。それからちょっとドライブしようかと、いつも通る道から少し足をのばしたところで、私自身が常々行って見たいと思っていた場所へ連れて行く。滝とか牧場とか森とか。一人ではなかなか行けないところ。途中で田園風景や山景色を見る。最後は行きつけのレストランやバー、食堂へ。「こんにちはー」「あ、どもー」と言い合えるのが居心地よい。

そしてお客へ一言。「こんな短い時間じゃ八ヶ岳の魅力は語りつくせないよ。またゆっくり来てね。なんならこっちに住む?」

導入部だけ見せられておあずけをくらった彼らはリピーターとして何度も訪れるハメになる。

「北杜市の新たな観光振興を考える」シンポジウムが14日行われました。

北杜市、市商工会、そして民間からのプロジェクト推進委員会(正式名称は北杜市地域産業リマスター・プロデュース事業推進委員会)が主催となり長期滞在先としての北杜市の未来を探るものです。

背景には昨今の旅スタイルにたいするニーズの変化があります。

「盛りだくさん」プランから「ゆったりプランへ」

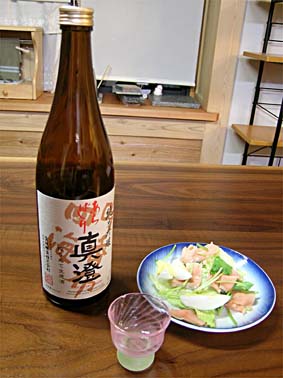

「豪華な懐石料理より地元の旨い店へ」

観光地として隔離された空間ではなく、より生活に近い旅体験が求められ、同時に滞在期間も長くほしいと希望する人が確実に増えてきているというのです。

基調講演でお話くださったJTBの事業創造本部長という人の言葉によると、「たび」の語源は「他火」つまり他人の(かまどの)火だそうです。

いつもとちょっとだけ違う日常(他人の火)にあたって生活体験を共有することで、その活力をもらって帰ってくる。これが旅なのだそうです。

つまり、与える火の方に活力がなければ成り立ちません。

そういうことで、これからの旅提案をする側としても、自分たちの生活が楽しくゲンキなものでなければいけないというわけです。

このシンポジウム開催に先立って実行された、第一回目の長期滞在プログラムでは、モニターが1週間の滞在期間の中で地域交流型の様々なプログラムを体験。それを個別にコーディネートする「地域コンシェルジュ」の役割も重要でした。

個人的には何か体験しなきゃとかどっか行かなきゃ、とプログラム攻めに合うよりは、何にもしなくていいからとにかくぶらぶらそのへんを歩いたり昼寝したりするのでも十分楽しめる場所だと思うのです。

このシンポジウム、説明や構成、司会も良くて、なかなかいい会でした。

会場はアイスクリームの清泉寮で知られるキープ協会。

いつもとチョット違う、霧雨の清里でした。